Евгения Стэнман. 1932

Павел Васильев оставил след в душе многих. По словам его друга Михаила Скуратова, он был «пересмешник и философ, бродягавыдумщик, изумительный устный рассказчик, какого только поискать на белом свете». «Не было такого другого хохотуна, – раскатистый, басовитый его смех до сего дня в моих ушах, а главное – несравненный кудесник русского поэтического слова…» И к этому Михаил Скуратов добавляет, что Павел Васильев был полон противоречий, в нём умещались добро и зло. Возможно, это так, но добра, я думаю, было больше.

Сергей Поделков вспоминает: «Павел Васильев самозабвенно любил природу. Он обожал лошадей, собак, птиц и всякое зверьё… Он видел коней с “ноздрями, как розы…”» Но всё же главным в характере Павла Васильева, несмотря на огневой темперамент, была удивительная работоспособность, говорящая нам, прежде всего, о серьёзности поэта.

Так, Илья Заславский вспоминает: «Васильев – поэт с глубоким, глубинным сознанием, человек большой внутренней культуры. Искусство захватило его, запало в душу ещё в ранние годы. Он часто говорил о Байроне и Данте (обстоятельно об «Аде» Данте). Любил читать Пушкина».

Многие отмечают прямоту и честность Васильева, умение постоять за свои принципы и убеждения, проявляя при этом большую смелость. Так, Николай Асеев говорит про Павла Васильева: «Он поэт, он бьётся за свою творческую свободу…»

А Андрей Изотов рассказывает о споре, вспыхнувшем между Верой Инбер и Павлом Васильевым. Вера Михайловна буквально кричала ему: «Да, да, ты талант, но только стихийный, кулацкий», – на что Павел Васильев ответил ей: «Я пишу не в угоду вам, ненавидящим крестьян. И никому не позволю издеваться надо мной, над моим крестьянством…»

Да, Павел Васильев был удивительный человек. Природная весёлость сочеталась у него с исключительно серьёзным отношением к своей работе. Обладая неправдоподобной (по определению Евгения Туманского) работоспособностью, он приобрёл буквально энциклопедические знания за счёт самообразования. Будучи по природе открытым и добрым, он любил мир, людей, зверьё – всё сущее. В то же время он мог быть твёрдым и отчаянно смелым, если гдето видел несправедливость, и всегда в таких случаях проявлял гражданское мужество. Чтобы понять, как получился такой характер, надо заглянуть в его детство, узнать, в какой семье он рос, в какой школе учился.

Отец Павла Васильева Николай Корнилович вышел из семьи бедняков: пильщик дров и прачка у купца Дерова – вот кто были родители Николая Васильева. Сам же Николай закончил учительскую семинарию. Но для родителей его невесты, Глаши Ржанниковой, этого было мало, они хотели бы жениха побогаче. Тогда жених выкрадывает невесту и увозит её из отчего дома. Родителям невесты пришлось согласиться на брак. Сыграли свадьбу в Павлодаре, и молодые уехали в город Зайсан, куда учитель Васильев был направлен заведовать приходским училищем. Здесь он знакомится с врачом и орнитологом А. П. Велижаниным, помогает ему собирать коллекцию птиц, а когда Велижанин в 1908 году отправляется в третью экспедицию В. В. Сапожникова в Монгольский Алтай, Николай помогает отправке экспедиции из Зайсана, о чём свидетельствует сам Сапожников в книге «Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо».

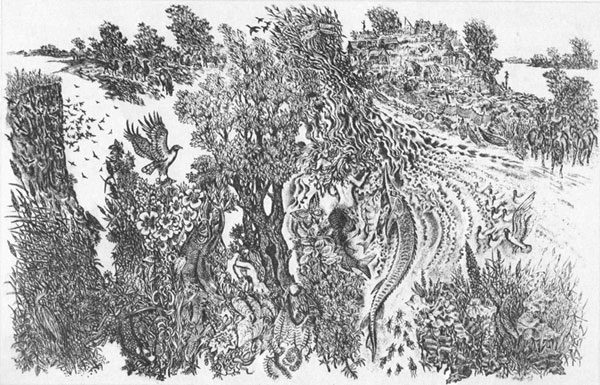

С 1919 года Николай Корнилович директорствует в семилетней школе водного транспорта в Павлодаре. Там учится и его сын Павел. В школе водников были замечательные учителя. Среди них особенно выделялся Виктор Павлович Батурин, учитель рисования, в прошлом известный художникпейзажист, друг Репина. Он говорил своим ученикам, какая огромная разница существует между фотографией и рисунком, художник может изобразить на картине даже тишину. Павел внимательно слушал его слова о том, что поэзия и живопись есть одно и то же. Но, разумеется, главным воспитателем Павла Васильева был его отец. Николай Корнилович был строгий и в то же время справедливый педагог и своих сыновей (а их у него было четверо) вырастил физически крепкими и нравственно стойкими. Строгость его была чётко дозирована, ровно настолько, чтобы заставить сына отвечать за свои поступки.

Суровость отца компенсировалась нежностью и мягкостью матери. Светлым ангелом в семье была Глафира Матвеевна. Она окончила гимназию, дня не могла прожить без книги и приохотила к чтению своих сыновей. Сначала Майн Рид и Фенимор Купер, а потом вся классика XIX века – вот какие книги читали в этом доме.

Атмосфера в павлодарской школе была удивительная, учитель литературы Д. В. Костенко катался с ребятами на коньках, играл на скрипке в ребячьих концертах. А учитель музыки Ф. Е. Кремнев сочинил мелодию на стихи, придуманные Пашей Васильевым, и получился школьный гимн. Ездили на экскурсию на пароходе. Непременной участницей всяческих проделок (походы на кладбище ночью, дуэль между двумя школьниками, похищение Лиды Прокофьевой, одноклассницы Васильева, и прочее) была Евгения Стэнман. Вместе с ней Павел Васильев запоем читал приключенческую литературу и искал приключений в жизни тогдашней.

Евгении Стэнман Павел Васильев в память о тех светлых днях своей юности посвящает романтическое стихотворение. Оно было опубликовано в журнале «Пролетарский авангард»[1] под заголовком «Строителю Евгении Стэнман», здесь намёк на то, что Женечка Стэнман выбрала себе неженскую профессию инженерастроителя. Но стихи не об этом. Стихи о его прекрасной юности, в которой было всё как надо: строгий отец, нежная мать, замечательная школа, где вместо уроков рисования были уроки живописи, а каждый урок литературы превращался волею учителя Костенко в священнодействие. Майн Рид, Жюль Верн, катание на лодках и первая любовь (не исключено и это). Поэт превращает себя в красного конника, хотя ему в 1918 году было всего восемь лет. И вообще всё стихотворение – вымысел, как утверждает Евгения Стэнман.

Пусть будет так. Но Майн Рид и лодка на весёлой волне были, это точно. Павел Васильев включил это стихотворение в свой сборник «Стихи» (разумеется, не вышедший) под другим названием – «Евгения Стэнман».

Осыпаются листья, Евгения Стэнман, пора мне

Вспомнить вёсны и зимы, и осени вспомнить пора.

Не осталось от замка Тамары камня на камне,

Не хватало у осени листьев и золотого пера.

Старых книг не хватало на полках, чтоб перечесть их,

Будто б вовсе не существовал Майн Рид;

Та же белая пыль, та же пыльная зелень в предместьях,

И ещё далеко до рассвета, ещё не погас и горит

На столе у тебя огонёк. Фитили этих ламп обгорели,

И калитки распахнуты, и не повстречаешь тебя.

Неужели вчерашнее утро шумело вчера, неужели

Шёл вчера югозападный ветер, в ладони трубя?

Эти горькие губы так памятны мне, и, похоже,

Что ещё не раскрыты глаза, не разомкнуты руки твои:

И едва прикоснёшься к прохладному золоту кожи –

В самом сердце пустынного сада гремят соловьи.

Осыпаются листья, Евгения Стэнман. Над ними

То же старое небо и тот же полёт облаков.

Так прости, что я вспомнил твоё позабытое имя

И проснулся от стука весёлых твоих каблучков.

Как лепетали они, когда ты мне навстречу бежала,

Хохоча беспричинно, и как грохотали потом

Средь тифозной весны у обросших снегами привалов,

Под расстрелянным знаменем,

под перекрёстным огнём.

Сабли накось летели и шли к нам охотно в подруги,

Красноармейские звёзды не меркли в походах, а ты

Всё бежала ко мне через смерть и тяжёлые вьюги,

Отстраняя штыки часовых и минуя посты…

И в теплушке, шинелью укутавшись, слушал я снова,

Как сквозь сон, сквозь снега,

сквозь ресницы гремят соловьи.

Мне казалось, что ты ещё рядом,

и понятно всё с полуслова.

Что ещё не раскрыты глаза, не разомкнуты руки твои.

Я рубил, как попало, я знал, что к тебе прорубаюсь,

К старым вишням, к окну и к ладоням горячим твоим,

Я коня не удерживал больше, я верил, бросаясь

Впереди эскадронов – что возвращусь невредим.

Я готов согласиться, что не было чаек над пеной,

Ни весёлой волны, что лодчонку волной не несло,

Что зрачок твой казался мне чуточку меньше Вселенной,

Неба не было в нём – позади от бессониц светло.

Я готов согласиться с тобою, что высохла влага

На заброшенных вёслах в амбарчике нашем, и вот

Весь июнь под лодчонкой ночует какойто бродяга,

Режет снасть рыболовной артели и песни поет!

Осыпаются листья, Евгения Стэнман. Пора мне

Вспомнить вёсны и зимы, и осени вспомнить пора.

Не осталось от замка Тамары камня на камне.

Не хватило у осени листьев и золотого пера.

Грохоча по мостам, разрывая глухие туманы,

От Сибири к Ташкенту идут и идут поезда.

Через жёлтые зори, через пески Казахстана

В свежем ветре экспресса ты мчалась сюда.

И как ни был бы город старинный придирчив и косен, –

Мы законы Республики здесь утвердим и поставим на том,

Чтоб с фабричными песнями этими сладилась осень.

Мы её и в огонь, и в железо, и в камень возьмём.

Но в строительном гуле без памяти, без перемены

Буду слушать дыханье твоё, и, как вечность назад,

Опрокинется небо над нами, и рядом мгновенно

Я услышу твой смех. И твои каблучки простучат.

[1] Строителю Евгении Стэнман // Пролетарский авангард, 1932. № 8. – С. 7.

В. Поликарпов. К поэзии Павла Васильева. «Иртыш»