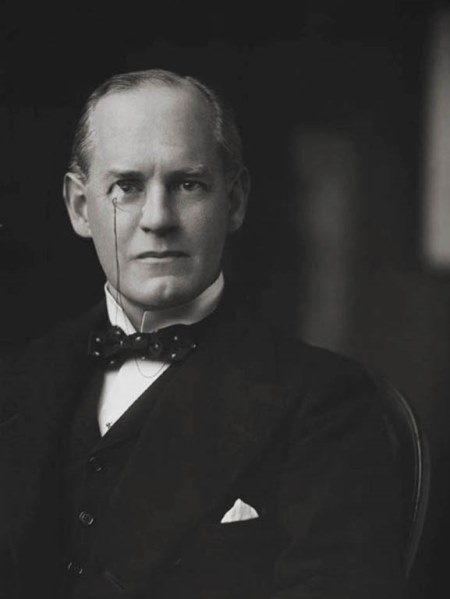

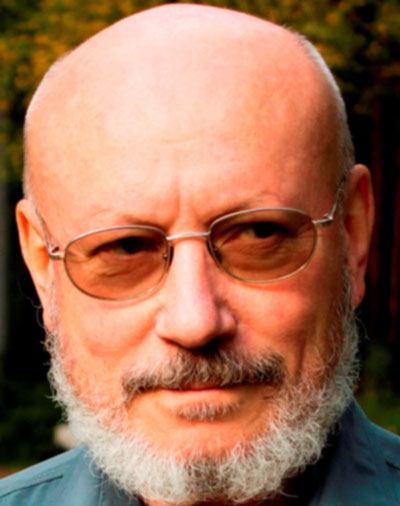

Прозаик и, по его же признанию, «почти поэт» Юрий Серб (в соцсетях также: Youri Serbe) от рождения хотя и прозывался Юрой, но согласно документам – это Георгий Александрович Лебедев, 1944 года рождения. Родившись на Волыни (а это, страшно сказать, пограничная с Польшей земля), он с колыбели уже был гражданином УССР, а с третьего класса был обязан учить в школе «украинский язык». Учил он его добросовестно, тем более что родной отец Юрия был после фронта направлен руководящей партией в «учительский институт» во Львове – получать квалификацию учителя «украинского языка и литературы», согласно программе украинизации образования. Вообще Юрий любил языки, литературу и писал стихи со школьной скамьи, которую покинул с золотой медалью. Он даже некоторых украинских авторов любил: Коцюбинского, Нечуя-Левицкого, Квитку-Основьяненко, хотя уже с детства чувствовал: что ни автор, то другой диалект. Потом же, когда пошли по Украине президенты, он стал говорить, что чем новее президент, тем новее становился диалект. Но не будем о грустном.

С 18 лет Юрий не жил на Украине, а только навещал родителей во время каникул. В 1970 году он окончил английское отделение филологического факультета в Ленинграде. Отработав учителем иностранного языка в сельской школе, он в течение двух десятков лет работал в системе морского флота, ведая судоходной линией Балтика-Восточный берег Южной Америки. Эти годы нашли своё отражение в его романе «Площадь Безумия», который посвящен горбачевской «перестройке». Публиковать прозу он стал с 1989 года, сначала в антологиях молодых авторов, затем «Литературной учёбе» и в периодике.

Дебютировал сборником рассказов «Годовщина прошлой листвы» (1994/95), с которым и был принят в Союз писателей России. Тогда ещё было теоретически в силе требование двух изданных книг для поступления в Союз, но тогдашний руководитель писательской организации Евгений Васильевич Кутузов сказал ему, шутя: «Мы же видим, Юра, что ты рожал этот сборник полтора десятка лет, падений нет – значит, всё нормально!»

В нулевые годы Юрий активно работал в сетевой публицистике: «Русское Небо», «Созидатель», «Голос совести» и др., а к прозе вернулся в 2007 году, когда силы, разбомбившие Югославию, присвоили т.н. «независимость» сербской провинции Косову-и-Метохии. С этого момента он подписывает свои произведения как Юрий Серб.

В 2012 году книга повестей и разсказов Ю. Серба «Страна Эстремагвай» (2010) была удостоена премии имени А.К. Толстого.

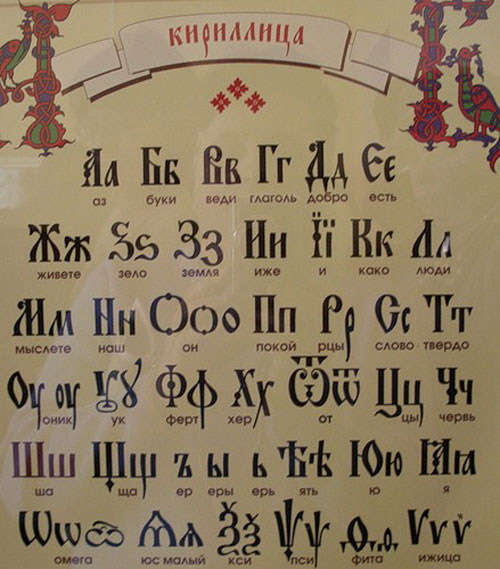

В течение двух полугодий 2012/13 гг. Юрий Серб вёл авторскую колонку «Рцы Слово Твердо» на сайте «Российский писатель».

В 2013 году на ХIV съезде СПР писатель был утверждён членом Высшего творческого совета. Межотраслевой объединённый комитет РФ по наградам в 2014 году наградил Ю. Серба медалью «За заслуги перед отечественной культурой».

Писатель был также делегатом ХV съезда СПР, избравшего Н.Ф. Иванова председателем СП России.

Библиография:

Годовщина прошлой листвы. Рассказы, СПб.1995.

Солнце вдоль проспекта. Роман-дилогия, СПб. 2009.

Страна Эстремагвай. Повести, рассказы, СПб. 2010.

Речка Нача. Повести, рассказы, СПб. 2012.

Статьи. Стихи, СПб. 2013.

Топот, хохот и тьма. Роман, СПб. 2015.

Площадь Безумия. Роман, СПб. 2016.

Стихотворенiя. СПб. 2018.

Вѣнокъ неудачнику. Роман (1-я книга трилогии «Счастливые») // «Берега», Калининград. №№ 4, 2019-6, 2020.

ЖЖ: https://ru-metaproza.livejournal.com/

Полжизни назадъ я былъ начинающимъ писателем, имѣвшимъ полтора десятка разсказовъ.

Полжизни назадъ я былъ начинающимъ писателем, имѣвшимъ полтора десятка разсказовъ.